لم تُعِد الحرب بين إسرائيل وإيران تعريفَ دور الصين في الشرق الأوسط، بل أوضحته. الصينُ شريكٌ تجاري، وصوتٌ ديبلوماسي، ومُنافِسٌ مَنهجِيٌّ للغرب. لكنها ليست بعد، وربما لن تكونَ أبدًا، فاعلًا أمنيًا ذا أهمية في المنطقة.

جون كالابريس*

مع تساقُطِ الصواريخ على المواقع النووية الإيرانية وظُهورِ شبحِ التصعيدِ الإقليمي، أبرَزَ رَدُّ الصين طموحَها في تشكيلِ الشؤون العالمية، كاشفًا في الوقت نفسه عن قيودِ هذا الطموح. أصبح هذا الصراعُ اختبارًا إجهاديًا كاشفًا لاستراتيجية بكين في الشرق الأوسط، ودورها في الديبلوماسية العالمية، وتماسُك ما وصفه البعض بـ”محور الاضطرابات” الناشئ بين الصين وروسيا وإيران.

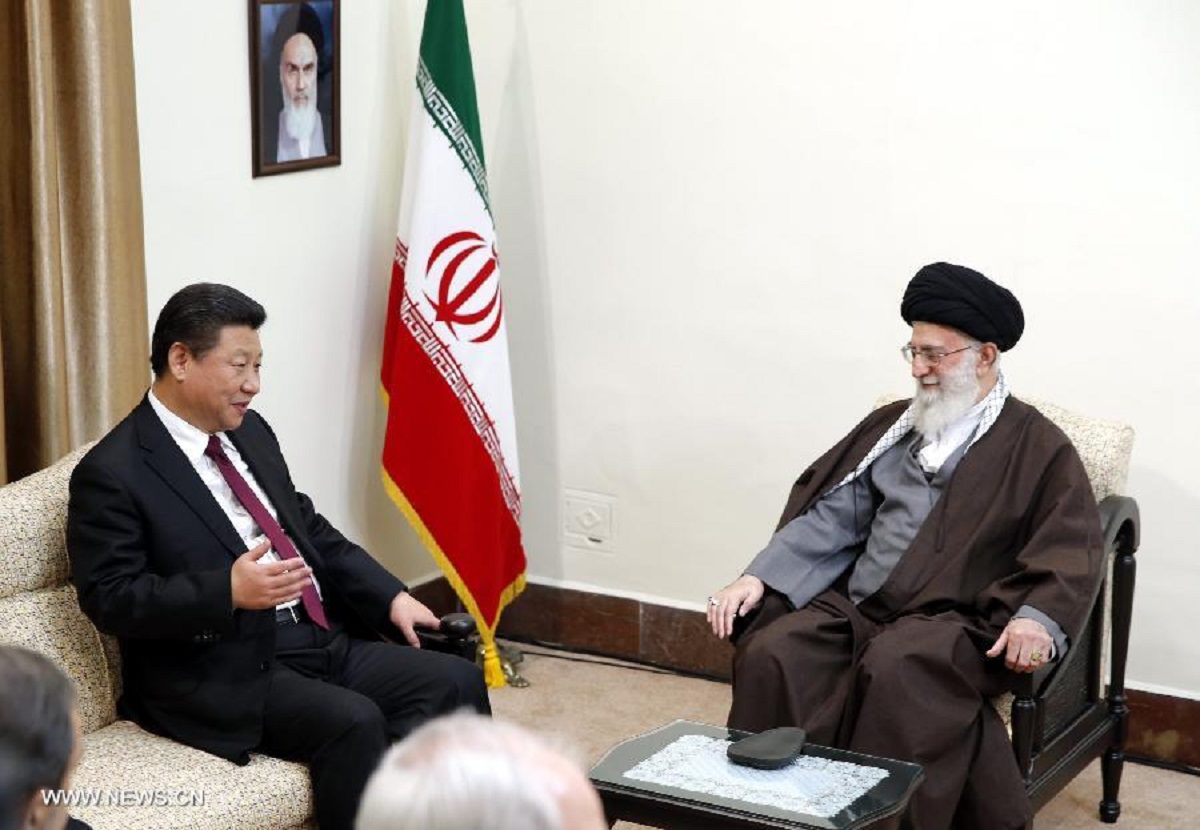

ظاهريًا، كانَ رَدُّ الصين سريعًا ومُتماشيًا مع موقفها الأوسع في السياسة الخارجية. فقد أصدَرَت بياناتَ إدانةٍ شديدة اللهجة للضربات الاستباقية الإسرائيلية، ودَعَت إلى وَقفٍ فوري لإطلاق النار، وأطلقَت موجةً من النشاط الديبلوماسي في الأمم المتحدة. وقد ساهَمَت إدانة وزير الخارجية وانغ يي للعدوان الإسرائيلي واعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، ودعوات الرئيس شي جين بينغ اللاحقة لخفض التصعيد، في إبراز الصين كقوّةٍ مسؤولةٍ تُدافِعُ عن الاستقرار العالمي.

الموقفُ الديبلوماسي الصيني: خطابٌ مُرتفع، مُخاطرةٌ مُنخَفِضة

اندَرَجَ أداءُ الصين خلال الصراع الإسرائيلي-الإيراني تمامًا ضمن رؤيتها الخاصة لـ”عدم الانحياز النشط”. فمن خلالِ إدانةِ إسرائيل والدعوةِ إلى السلام، عزّزت بكين صورتها كجهةٍ فاعلة دولية مسؤولة، مُلتَزمة بالسيادة وعدمِ التدخُّل وسيادة القانون. واستخدَمَت مجلس الأمن الدولي لتضخيم هذه المواقف، مُنضمّةً إلى روسيا وباكستان في المطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط. سمحَ هذا النهجُ للصين بتبنّي موقفٍ أخلاقي رفيع، لا سيما على النقيض من الولايات المتحدة، التي اعتبر الكثيرون غاراتها الجوية على المنشآت النووية الإيرانية تصعيديةً ومُزعزِعةً للاستقرار.

مع ذلك، لم تَكُن هناك أيُّ محاولةٍ جادة للتوسُّطِ بين إسرائيل وإيران سوى التصريحاتِ الرسمية. فعلى الرُغم من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تستمرُّ 25 عامًا مع طهران، ورغبتها في الحفاظ على الوصول إلى الطاقة الإيرانية، لم تُقدِّم بكين أيَّ شيءٍ قد يُغَيِّرُ مسارَ الصراع. وعلى عَكسِ الولايات المتحدة، لم تَحشُد الصين حلفاءها أو تُقدِّم ضماناتٍ أمنية. كما لم تَستَغِلّ علاقاتها الاقتصادية مع أيٍّ من الطرفَين في محاولةٍ لفَرضِ خَفضِ التصعيد. وعلى الرُغمِ من تأكيده على المبادئ المألوفة، فقد فشل “مقترح النقاط الأربع” للرئيس شي جين بينغ في تقديمِ مسارٍ واضحٍ لخفض التصعيد، وكان غيرَ مُتوازِنٍ في توجيهِ اللوم، مما قَوَّضَ ادِّعاءَ بكين الحياد.

لا شكَّ أنَّ العداءَ المُتَجَذِّر، وحساباتَ وأهدافَ كلٍّ من إسرائيل وإيران، ربما جعلت أيَّ انفتاحٍ من بكين عقيمًا. ومع ذلك، يكشفُ هذا الأمرُ عن الفجوةِ بين تطلُّعات الصين إلى القيادة العالمية وإحجامها عن التورُّطِ في التزاماتٍ أمنية قد تضرُّ بمصالحها الجوهرية، لا سيما مع دول الخليج العربية والأسواق العالمية الرئيسة.

لن يغيبَ عن أذهانِ الأطرافِ الإقليمية التناقُضُ بين عزمِ الولايات المتحدة وديبلوماسية الصين الخطابية. فبينما تُروِّجُ الصين لرؤيةٍ للتعدُّدية القطبية ترتكزُ على ضبطِ النفس والتنمية، فإنَّ أميركا، على الرُغم من توسُّعاتها الاستراتيجية المُفرِطة، هي القادرة على تغيير واقع ساحة المعركة. يُثيرُ هذا التبايُن سؤالًا مُقلقًا لبكين: هل يُمكن لقوةٍ لا تكتفي بالامتناع عن اتخاذِ إجراءاتٍ جريئة في أوقات الأزمات، بل تفتقرُ أيضاً إلى الخبرة العملية والشراكات الموثوقة وأدوات إدارة الأزمات اللازمة لصياغة النتائج، أن تدّعي القيادة العالمية بثقة؟

أمنُ الطاقة والانكشافُ الاستراتيجي في مضيق هرمز

يُشكّلُ ضعفُ إمدادات الطاقة مصدرَ قلقٍ رئيس للصين في أيِّ صراعٍ في الشرق الأوسط. فحوالي 40% من وارداتها النفطية تأتي من المنطقة، ويمرّ ما يقرب من 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز. وقد أثارت الحربُ لفترةٍ وجيزة شبحَ الحصار الإيراني، مما دفع بكين إلى إصدار تصريحاتٍ سريعة تُحذّرُ من “الاضطرابات الإقليمية” التي تؤثّرُ في التنمية الاقتصادية العالمية.

أثبتت الحربُ صحَّةَ مَبدَإٍ أساسي في استراتيجية الصين في مجال الطاقة: فمصالحها مُعرَّضة، لكنها ليست مُعَرَّضة بالكامل لصدمات الشرق الأوسط. وقد طمأن اختيارُ إيران عدمَ إغلاق مضيق هرمز -إدراكًا منها على الأرجح أنَّ ذلك سيضرُّها بقدر ما سيضرُّ خصومها- المخطّطين الصينيين بشأن العقلانية الإقليمية في خضمِّ التوتُّر. وعزّزَ هذا الأمر مساعي الصين لتنويع مسارات الطاقة، بما في ذلك خطوط الأنابيب البرية عبر آسيا الوسطى والممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني. وربما يكون الصراعُ قد جدّدَ الاهتمامُ بخطِّ أنابيب “طاقة سيبيريا 2″، وهو مشروعٌ تأخّرَ بسبب نزاعات التسعير وحذر بكين من الاعتماد على الطاقة الروسية. وقد أصبح هذا التعويض اللوجستي محوريًا للأمن القومي الصيني.

ومع ذلك، سلّطَ الصراعُ الضوءَ على كيف يظلُّ أمنُ الطاقة نقطةَ ضعفِ الصين في الأزمات العالمية. وعلى الرُغم من أنَّ بكين أحرزت تقدُّمًا ملحوظًا في دفع عجلة تطوير واستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة، لا سيما في مجال النقل، فإنَّ قطاعاتٍ أخرى مثل البتروكيماويات والصناعات الثقيلة ستحتاج إلى النفط كمواد خام في المستقبل المنظور. ما دامَ اقتصادُ الصين يعتمدُ بشكلٍ كبير على النفط الآتي من الشرق الأوسط، فإنها سوف تظلُّ عُرضةً لتقلّباتٍ لا تستطيعُ السيطرة عليها، وهو واقعٌ غير مريح بالنسبة إلى قوّةٍ تسعى إلى عزل نفسها عن الطرق البحرية التي تُهيمِنُ عليها الولايات المتحدة.

حدود “محور الاضطرابات”

إذا كان الصراعُ الإسرائيلي-الإيراني بمثابةِ اختبارٍ حاسمٍ لمتانة التحالفات غير الغربية، فقد كشفَ عن تصدُّعاتٍ كبيرة. لقد أُثِيرَ الكثيرُ حول المحور المُفتَرَض بين بكين وموسكو وطهران، وهو تحالفٌ فضفاض اعتبره المحلّلون الغربيون ثقلًا موازنًا مُحتَمَلًا لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). إلّا أنَّ هذه الحرب سلّطت الضوءَ على الطبيعة الانتهازية لهذه العلاقات. أدانت الصين وروسيا إسرائيل، لكنهما لم تُقدِّما لإيران سوى دَعمٍ جوهريٍّ ضئيل.

أبرزَ إحجامُ روسيا عن تقديمِ دَعمٍ أقوى لطهران، والذي أكدته تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بأنَّ “إسرائيل دولة ناطقة بالروسية تقريبًا”، التناقُضَ الكامن في جوهر موقف موسكو الإقليمي. أما الصين، فقد حافظت على مسافةٍ بينها وبين الغرب، كاشفةً أنَّ الشراكات الاستراتيجية ليست تحالفات، وأنَّ المظالمَ المُشتَرَكة مع الغرب لا تتطابقُ مع الأهداف المشتركة.

في الواقع، كانت لعُزلةِ إيران خلال الحرب دلالةٌ واضحة. لم يكُن لديها حلفاءٌ عسكريون مُستعدّين للتدخُّل، ولا شركاءٌ اقتصاديون قادرين على حمايتها من العقوبات أو الضربات، ولا أبطالٌ ديبلوماسيون باستطاعتهم ردع أيِّ تحرُّكٍ أميركي أو إسرائيلي. هذا تذكيرٌ صادمٌ بأنَّ ما يُسمى ب”محور الاضطرابات” هشٌّ، مبني على مصالح تعاقدية بدلًا من بُنيةٍ أمنية متماسكة. بالنسبة إلى الصين، يُمثّلُ هذا الأمر قصةً تحذيرية ومُبرِّرًا لتفضيلها التورُّط المحدود والحذر.

ما يَبرُزُ هنا هو نمطُ من التحوُّط الاستراتيجي، حيث تُمَكِّن الصين نفسها من الاستفادة من تجاوزات الولايات المتحدة وعدم الاستقرار الإقليمي، مع بذل ما يكفي من الجهد الديبلوماسي للحفاظ على مظهرِ الحياد. قد يحافظ هذا التحوُّط على المرونة، ولكنه يَفرُضُ أيضًا حدودًا للنفوذ الصيني. في إيران وإسرائيل على حد سواء، يُنظَرُ إلى بكين على الأرجح ليس كلاعبٍ حاسم، بل كطرفٍ انتهازيٍّ بعيد.

إيران: شريكٌ ضعيف، لكنها رصيدٌ استراتيجي

تُفهَمُ علاقةُ بكين بطهران على أفضل وجه من خلال منظور الانتهازية المحدودة. لسنوات، كانت الصين شريانَ الحياة الاقتصادي لإيران، لا سيما في ظلِّ العقوبات الغربية. إلّا أنَّ هذه العلاقة لم تُحقّق إمكاناتها قط. وقد أدّى انعدامُ الثقة العميق، والخللُ الداخلي في إيران، ورغبة الصين في الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج العربي إلى الحدِّ من التعاون. وعزّزت الحرب هذه القيود. ووجدت إيران نفسها عاجزة عن استغلال علاقتها مع الصين للحصول على دعمٍ ملموس، أكانَ ديبلوماسيًا أم غير ديبلوماسي.

جلبَ الصراعُ بعضَ الفوائد لبكين. فقد يسمح تخفيف العقوبات الأميركية للصين قريبًا (إذا حصل) بشراء المزيد من النفط الإيراني بأسعارٍ مخفَّضة. وتتيحُ عزلةُ إيران المتزايدة فُرَصًا لتوسيع الاستثمار الصيني في إعادة الإعمار والبنية التحتية، لا سيما مع تردُّدِ الشركات الغربية. وقد ظهر نمطٌ مماثل في العراق، حيث استغلّت الشركات الصينية الحذر الغربي للهيمنة على مشاريع تطوير حقول النفط والبنية التحتية. والأهم من ذلك، أنَّ الانتكاسات العسكرية الإيرانية وتزايد انعدام الثقة بالولايات المتحدة يُقلِّلان من فُرَصِ التقارُب مع الغرب، مما يُطمئن الصين بشأن استمرار بقاء دور إيران، وإن كان بشكل محدود، في فلكها الجيوسياسي.

إنَّ إحجامَ الصين -أو عجزها- عن التصرُّفِ بحزمٍ في أزمات الشرق الأوسط، رُغمَ تنامي مصالحها الاقتصادية والتزاماتها الخطابية بالاستقرار الإقليمي، يُثيرُ تساؤلاتٍ حول دورها المستقبلي في المنطقة. فبالنسبة إلى الحكومات التي تُوازِنُ بين الضمانات الأمنية الغربية والعلاقات الاقتصادية الصينية، قد يُلقي تقاعُسُ بكين بظلالٍ من الشك على موثوقيتها في أوقاتِ الأزمات، مما يُضعِفُ جاذبيتها كبديل من الولايات المتحدة أو غيرها من القوى الراسخة. وعلى نطاقٍ أوسع، بالنسبة إلى دولةٍ تسعى إلى تشكيلِ “نظامٍ عالميٍّ جديد”، فإنَّ عدمَ دَعمِ حتى أقرب شركائها خلال فترات عدم الاستقرار يُهدّدُ بعرقلةِ مساعي الصين نحو التعدُّدية القطبية، مما يُعزّزُ النظرة إلى بكين كفاعلٍ محدود – مؤثّر اقتصاديًا ولكنه مُقَيَّدٌ استراتيجيًا.

العلاقات الصينية الإسرائيلية: التكنولوجيا، التوتُّر، والانحراف الاستراتيجي

شهدت علاقاتُ الصين مع إسرائيل تراجُعًا منذ ما قبل حرب غزة أواخر العام 2023. فقد دفع الضغط الأميركي الحكومة الإسرائيلية إلى تقليص مشاركة الصين في قطاعاتٍ حسّاسة مثل التكنولوجيا المُتقدِّمة والبنية التحتية للموانئ. كما أدّى تزايدُ انتقاد بكين الصريح لسلوك إسرائيل في غزة وسط الحرب هناك إلى تفاقُمِ التوتُّر في العلاقات، ولم يزد الصراع مع إيران في حزيران (يونيو) 2025 إلّا الطين بلّة. وقد وضع توبيخ الصين اللاذع لهجمات إسرائيل نفسها في مواجهةٍ مباشرة مع أحد أقرب حلفاء واشنطن.

على الرُغمِ من التوتّرات السياسية، قد يستمرُّ الانخراطُ الاقتصادي العملي. وقد تُواصِلُ شركات التكنولوجيا وروّاد الأعمال الإسرائيليون، الذين يتَّسمون بالبراغماتية، السعي وراء رأس المال والأسواق الصينية، خصوصًا إذا شدّدت الولايات المتحدة تمويل المشاريع. لكن يبدو أنَّ عصرَ التعاون الصيني-الإسرائيلي الواسع قد ولّى. وبالنسبة إلى الصين، قد لا يكون هذا خسارة عاجلة. إنَّ الثقلَ الاستراتيجي لإسرائيل في خطط بكين العالمية محدود، ويمكن القول إنَّ الحفاظَ على مصداقيتها لدى الدول ذات الغالبية المسلمة، التي خاب أملها كثيرًا من الغرب، أكثر قيمة.

الديبلوماسية مقابل القوة: التبايُن بين القوى العظمى

وَفّرَ الصراعُ منصّةً للولايات المتحدة والصين لتقديم نماذج مُتنافسة للقيادة العالمية. وقد أظهرت الولايات المتحدة، من خلال تدخُّلها السريع والقوي، قدرتها العسكرية، واستعدادها لحماية حلفائها، ودورها المحوري في إدارة الأزمات العالمية. وعلى الرُغمِ من كلِّ الجدل الدائر حول تشابكاتها في الشرق الأوسط، تظلُّ واشنطن الضامن الأمني النهائي للمنطقة، وهو واقعٌ لا يفيد حلفاء الولايات المتحدة فحسب، بل يفيد أيضًا دولًا مثل الصين التي تحظى مصالحها بالحماية تحت مظلة واحدة.

على النقيضِ من ذلك، التزَمت الصين بنهجها القائم على “عدم التدخُّل”، مُشدِّدةً على الديبلوماسية وضبط النفس والتعددية. يُعَدُّ هذا التناقُض جوهريًا في سرديتها العالمية: فهي لا تَفرُضُ ولا تُجبِرُ ولا تُربِك. يتردّدُ صدى هذا الموقف في أجزاءٍ من دول الجنوب العالمي، حيث تكمُنُ جاذبية الصين في وعدها بالتنمية بدون تدخُّل. ولكن في أوقات الأزمات، يُثير افتقارها إلى العمل الحاسم -سواءً بسبب القيود أو الاختيار- شكوكًا حول فعاليتها في تشكيل النتائج. تبدو مبادرة الأمن العالمي الصينية، بتركيزها على “الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام”، غير مناسبة لبيئةٍ لا تزال فيها القوة الصلبة تُملي شروطها.

كما يُلقي دورُ الصين الخافت خلال الأزمة بظلالٍ من الشك على تماسُك رؤيتها العالمية الأوسع. فالمبادرات نفسها التي تُروِّجُ لها (أي مبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية) تتطلّبُ الاستقرارَ والمصداقية لتحقيق النجاح. عندما تفشل الصين في دعم أيٍّ من هذين المبدَأَين، لا سيما خلال الأزمات البارزة، فإنها تُخاطر بتقويض شرعية النظام البديل الذي تدّعي دعمه.

قد يُؤخّر التركيزُ الأميركي المُتجدّد على الشرق الأوسط ظهورَ نظام ما بعد أميركا، ولكنه يُتيح أيضًا للصين مساحةً استراتيجيةً لالتقاط الأنفاس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبينما قد يُفسّرُ بعض الحلفاء الآسيويين تدخُّل واشنطن على أنه تأكيدٌ جديدٌ على التزاماتها الأمنية، قد يُرحّب آخرون بالتخفيف المؤقت للتوترات بين القوى العظمى. تسمح هذه الفترة الانتقالية للصين بتعزيز نفوذها الإقليمي من خلال المشاركة الاقتصادية والتواصُل الديبلوماسي، مُقدّمةً نفسها كبديلٍ مُؤمِّنٍ للاستقرار للنظام العسكري.

التداعيات على منع الانتشار: الحذر والتعقيد

لعل أكثرَ عواقب الحرب ديمومةً هو تأثيرها في المشهد العالمي لمنع الانتشار. إنَّ تدميرَ المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة، وإن لم يُفضِ إلى تغيير النظام، يُشكّل مُفتَرَقَ طُرُق. أحد السيناريوهات قاتم: أن تُسرّعَ إيران، التي تشعرُ بالخيانة من المفاوضات وبأنها عُرضةٌ للهجوم، من مساعيها نحو الأسلحة النووية باعتبارها الرادع الوحيد الموثوق. في هذه الحالة، قد يحذو خصومها الإقليميون، مثل المملكة العربية السعودية، حذوها، مما يُثير سلسلة من مخاطر الانتشار.

أما السيناريو الآخر، الذي تُفضّله واشنطن وتؤيّده بكين بحذر، فهو أن تُتيح الضربات، بعد أن أَحبَطَت، كما يُزعَم، طموحات إيران النووية، مساحةً لاتفاقٍ ديبلوماسي جديد أكثر صرامة. لكن احتمالات حدوث ذلك ضئيلة. يُفترَضُ أنَّ طهران تنظرُ الآن إلى المفاوضات على أنها فخ، حيث يُشير كلٌّ من القادة الإسرائيليين والأميركيين إلى طموحاتٍ لتغيير النظام. لقد انهارت الثقة، والصين، على الرُغم من دعواتها لتجديد الديبلوماسية، تفتقر إلى النفوذ -أو المصداقية- اللازم لإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.

بالنسبة إلى الصين، يُعمّق هذا التناقُضُ في جوهر سياستها الخارجية. تُريدُ بكين شرقَ أوسط مستقرًّا، وإمكانية الوصول إلى الطاقة، ونظامًا عالميًا قائمًا على القواعد. لكنها لا ترغب ولا تستطيع تطبيق هذه القواعد، ولا شكَّ أنَّ شركاءها يدركون بشكلٍ متزايد حقيقة ما يجري. في طهران، ستبقى ذكرى سلبية الصين عالقة في الأذهان. وفي الرياض كما أبو ظبي، سيُلاحَظُ عزوف الصين عن المخاطرة. وفي واشنطن، ستُحدد قيود بكين الحسابات المستقبلية.

الخلاصة: فُرصة، قَيد، وحساب

كانت حربُ الاثني عشر يومًا بين إسرائيل وإيران أكثر من مجرّدِ اشتعالٍ إقليمي. لقد كانت لحظةً محورية كشفت عن خطوط الصدع في ديناميكيات القوة العالمية الناشئة. بالنسبة إلى الصين، كانت بمثابة تذكير بأنَّ الديبلوماسية من دون نفوذٍ لا يُمكنها تشكيلَ النتائج، وأنَّ الشراكات بدون ثقة تبقى هشّة، وأنَّ طموحات القيادة العالمية يجب أن تُقابَلَ بالتزامٍ استراتيجي.

ومع ذلك، فإنَّ الصين ليست بلا مكاسب. فقد أعادَ الصراع انتباه الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، مما قد يخفف الضغط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما عزز قدرة الصين على التفاعل اقتصاديًا مع إيران، وسمح لبكين بإعادة تأكيد معارضتها للقوة الأحادية الجانب مع تجنّب تكاليف التدخّل. لكن هذه مكاسب تكتيكية، وليست استراتيجية.

لم تُعِد الحربُ تعريفَ دورِ الصين في الشرق الأوسط، بل أوضحته. الصين شريكٌ تجاري، وصوتٌ ديبلوماسي، ومُنافِسٌ منهجي للغرب. لكنها ليست بعد، وربما لن تكون أبدًا، فاعلًا أمنيًا ذا أهمية في المنطقة. لا يزال هذا الدور، للأفضلِ أو الأسوَإِ، من نصيب الولايات المتحدة. بالنسبة إلى دول الخليج العربي وغيرها، فإنَّ الدرسَ قاسٍ. عندما تنطلق الصواريخ، ليست الصين هي مَن تُلبّي النداء. وبالنسبة إلى الصين، الرسالة واضحة بالقدر نفسه: لتحقيق طموحها في تشكيل نظام عالمي جديد، يجب أن تكون مُستعدّة لاستخدام رأس مالها الديبلوماسي بحزم، وتَحَمُّل مخاطر أمنية محسوبة، وإثبات أنَّ نفوذها قادرٌ على تشكيل النتائج في أوقات الأزمات.

- جون كالابريس هو زميل بارز في معهد الشرق الأوسط ومحرر مراجعة الكتب في مجلة الشرق الأوسط (The Middle East Journal).

- كُتِبَ هذا المقال بالإنكليزية وترجمه إلى العربية قسم الدراسات والأبحاث في “أسواق العرب”.