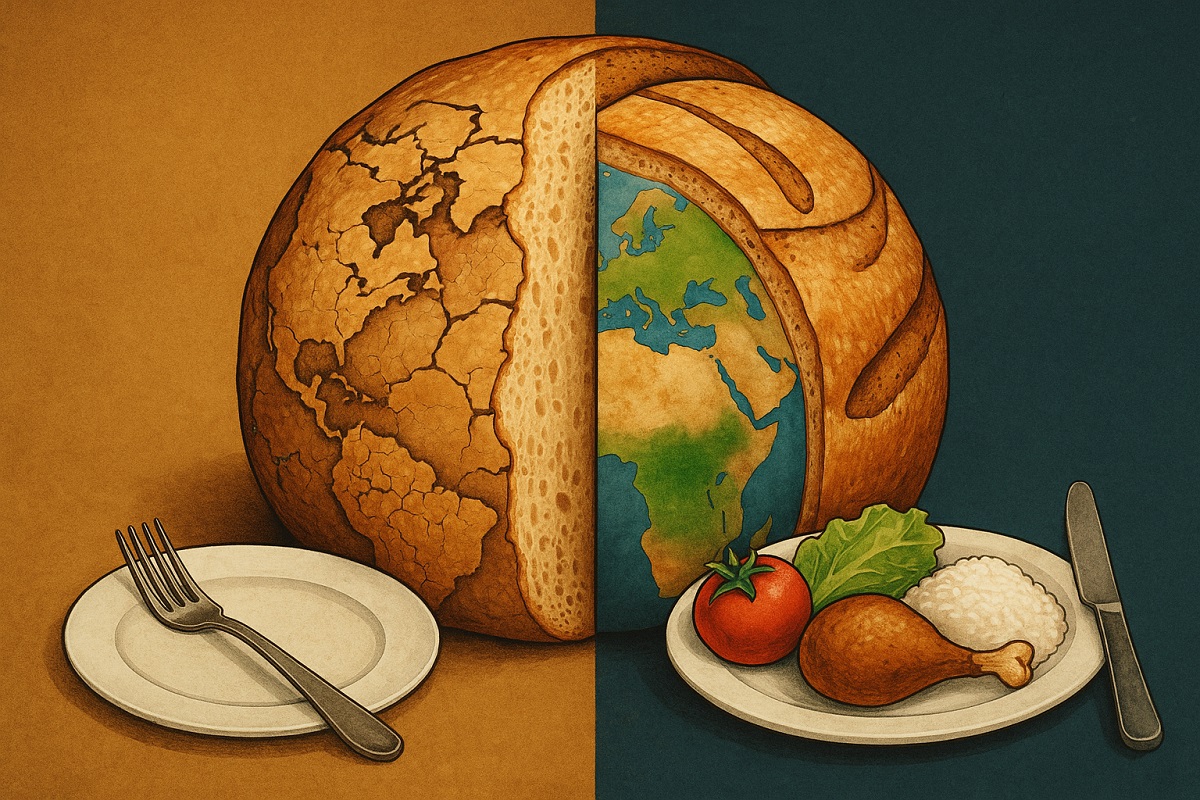

رُغمَ أنَّ كوكبنا لم يكن يومًا أكثر قدرةً على إنتاج الغذاء، فإنَّ الملايين يواجهون اليوم خطر المجاعة من جديد. وبينما تتكاثر الثروات وتتقدّم التقنيات، تتّسع فجوة الحرمان، في مفارقةٍ تكشُفُ أنَّ الجوعَ لم يَعُد مسألةَ ندرة… بل مسألة إرادة. وقد يُثير انعدام الأمن الغذائي العنف ويُضعف حتى الدول الغنية.

عارف حسين*

لم يعرف العالم في تاريخه مرحلةَ ازدهارٍ وثراءٍ مادي وتقدّمٍ تكنولوجي، أو قدرة على إطعام نفسه مما هو عليه اليوم. لم يسبق للبشرية أن امتلكت هذه القدرة الهائلة على إنتاج الغذاء وتوزيعه، إلى درجة أن وفرتها الراهنة كانت قبل عقود تبدو حلمًا بعيد المنال. ففي أواخر الستينيات وبدايات السبعينيات، سادت مخاوف عميقة بين الخبراء من أنَّ الكوكب يتجه نحو مجاعةٍ كبرى، إذ كان النمو السكاني المتسارع، ولا سيما في الدول النامية، يتجاوز بكثير قدرة الزراعة التقليدية على مجاراته. تقاريرُ الأمم المتحدة والبنك الدولي آنذاك دقّت ناقوس الخطر، مُحذّرةً من أزمةِ غذاءٍ عالمية وشيكة ما لم تُتَّخَذ إجراءات جذرية. غير أنَّ ما عُرِفَ لاحقًا بـ”الثورة الخضراء” قلبَ المعادلة رأسًا على عقب؛ فبفضل التحسينات المُذهلة في الإنتاجية الزراعية والتقنيات الحديثة في الزراعة، تحقّقت قفزات نوعية غير مسبوقة. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم إلى أنَّ العالم، لو نجح فقط في الحدِّ من الهدر، يملكُ القدرة على إنتاجِ ما يكفي لإطعام نحو عشرة مليارات إنسان — أي أكثر بمليارين مما يحتاجه سكان الأرض حاليًا.

ومع ذلك، فإنَّ هذا الإنجازَ الإنساني الهائل، الذي كان من المفترض أن يطوي صفحة الجوع إلى الأبد، أفرزَ في المقابل شعورًا خادعًا بالاطمئنان، وغشّى الأبصار عن ملامح أزمة جديدة آخذة في الاتساع. فالجوعُ اليوم لا ينشأ من ندرةِ الغذاء، بل من انعدام القدرة على الحصول عليه في عالمٍ تتجاور فيه الوفرة الصارخة مع الحرمان القاسي. ووفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2025 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، يعيش ما يقرب من 720 مليون إنسان في دوّامةٍ من انعدام الأمن الغذائي المزمن. كما يعاني 43 مليون طفل من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكًا، بينما يعاني 152 مليون طفل من التقزّم الناتج عن نقص التغذية والالتهابات المتكررة، التي تترك آثارًا طويلة الأمد على قدراتهم الذهنية والجسدية عندما يبلغون.

وفي السياق ذاته، كشف تقريرُ التوقّعات العالمية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأغذية العالمي أنَّ 319 مليون شخص يواجهون حاليًا جوعًا حادًا —بزيادة تفوق 130% مقارنةً بما قبل العام 2020— وأنَّ مجاعتَين تتكشّفان في آنٍ واحد، في غزة والسودان. وبينما تدفع الحروب، والكوارث البيئية، والأزمات الاقتصادية بملايين آخرين إلى شفير الجوع، تتراجع الدول المانحة عن دعم برامج المساعدات الغذائية التي كانت يومًا شريانَ حياةٍ لملايين البشر.

فعلى سبيل المثال، تشير دراسةٌ نُشرت في تموز (يوليو) 2025 في مجلة “لانسيت” إلى أنَّ إغلاقَ إدارة دونالد ترامب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) قد يؤدّي إلى ما يصل إلى 14 مليون وفاة مُبكِرة خلال السنوات الخمس المقبلة، كثيرٌ منها نتيجة الجوع وسوء التغذية. إنَّ تراجُعَ المانحين لا يُمثّلُ مجرّدَ انكفاءٍ سياسي أو اقتصادي، بل تجاهُلًا خطيرًا لحقيقةٍ مترابطة: انعدام الأمن الغذائي في أيِّ بُقعةٍ من العالم يُهدد الاستقرار في كل بقاعه. وإذا لم تتحرّك الدول الغنية الآن لوقف تفاقم الجوع العالمي، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة تُماثِلُ، وربما تفوق، تلك الكارثة التي حذّر منها العالم قبل نصف قرن — مع الفارق المؤلم أنَّ هذه المرة، يمتلك العالم الوسائل الكاملة لتفاديها، لكنه يختار ألّا يفعل.

سلاسل الغذاء

غالبًا ما كانت المجاعات الكبرى في القرن العشرين تُشعلها موجات الجفاف الممتدة، لكنّ وَجهَ الجوع في القرن الحادي والعشرين تغيّرَ جذريًا. فاليوم، لم يعد السبب الرئيس هو قسوة الطبيعة بقدر ما هو تفكّك الهياكل السياسية والاقتصادية، واحتدام الصراعات المسلحة، واستفحال آثار تغيّر المناخ. تُشيرُ بيانات برنامج أوبسالا لبحوث الصراعات إلى أنَّ عدد النزاعات النشطة حول العالم ارتفع من 46 صراعًا في العام 2014 إلى 61 في العام 2024، في حين هبط معدل تسوية هذه الصراعات إلى أدنى مستوياته منذ نصف قرن. وتاريخيًا، كانت الحروب دائمًا شريكًا للجوع، واليوم يعيش نحو 70% من الذين يُعانون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي في بلدانٍ تمزِّقها النزاعات. ففي غزة والسودان وحدهما، دفعت الحرب أكثر من مليون إنسان إلى حافة المجاعة.

وإذا كانت الصراعات تزرعُ الجوع بالرصاص والنزوح، فإنَّ تغيُّرَ المناخ يؤجّجُ نيرانه بموجاتٍ متزايدة من الكوارث الطبيعية. فقد كشف مركز أبحاث أوبئة الكوارث بجامعة لوفان أنَّ عددَ الكوارث المُرتبطة بالمناخ ارتفع من متوسط 231 كارثة سنويًا بين العامين 1985 و2004 إلى نحو 343 كارثة منذ العام 2005 — أي زيادة تقارب 50%. وفي العام 2024 وحده، سجلت قاعدة بيانات الكوارث الدولية (EM-DAT) ما مجموعه 371 كارثة طبيعية، من جفافٍ وفيضاناتٍ وعواصف، تسبّبت في نزوح 45 مليون شخص حول العالم. هذا العام وحده، خلّف إعصار “ميليسا” في منطقة الكاريبي 3.1 ملايين شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية، بينما تضرّر 6.3 ملايين في باكستان بسبب الفيضانات، وفي منطقة الساحل الإفريقي تؤدي موجات الجفاف المتكررة إلى تفاقم الفقر والنزوح، في فراغٍ تستغله الجماعات المتطرّفة والإرهابية لتوسيع نفوذها.

أما الاقتصاد العالمي، فهشاشته تُضيفُ بُعدًا آخر للأزمة. فاليوم، تُواجِهُ نحو نصف الدول مُنخَفِضة الدخل خطرَ الانزلاق في ضائقة ديونٍ خانقة، ما يدفعها إلى توجيه مواردها المحدودة نحو سداد الديون بدلًا من الإنفاق على الغذاء والصحة والتعليم. ونتيجةً لذلك، تتقلص شبكات الأمان الاجتماعي وتتراجع الاستثمارات الحيوية في الزراعة والبنى التحتية الريفية. يعيش أكثر من ثلاثة مليارات شخص في بلدانٍ تُنفِقُ على فوائد ديونها أكثر مما تُنفقه على الرعاية الصحية أو التعليم. ومع تصاعُد أعباء الديون وتراجُعِ قيمة العملات المحلية وارتفاع تكاليف الإنتاج، شهدت أسعار المواد الغذائية قفزة بنسبة 50% في 61 دولة، بل وتضاعفت بأكثر من 100% في 37 دولة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وزاد الطين بلة عودة النزعات الحمائية في التجارة العالمية، التي تخنق الموارد المالية للدول الفقيرة، فتغلق أمامها المنافذ التي تعتمد عليها لتأمين وارداتها من الغذاء والسلع الأساسية.

ألعاب الجوع

المؤسسات الدولية التي وُجِدَت لتخفيف المعاناة الإنسانية أصبحت اليوم نفسها تحت ضغطٍ خانق، تعصفُ بها التوترات الجيوسياسية وتآكل الثقة وتراجُع الإرادة السياسية. فبعد خمس سنواتٍ من النموِّ المُتواصِل في حجم المساعدات، شهد العام 2024 تراجُعًا حادًا بنسبة 9% في إجمالي المساعدات الدولية. وتشيرُ توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أنَّ هذا الانخفاض قد يتواصل خلال العام 2025 بنسبة إضافية تتراوح بين 9% و17%. وقد كانت لهذه التخفيضات تبعات قاسية على الفئات التي تعتمدُ على المساعدات الغذائية للبقاء. فبحسب الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية —وهي تحالفٌ يضمّ الدول المانحة والمنظمات الإنسانية والإنمائية— قد تنكمش الميزانية العالمية للمساعدات الغذائية بما يصل إلى 45% بين العامين 2024 و2025، في لحظة تاريخية يزداد فيها الجوع اتساعًا وحدّةً.

في العام 2024، نجح برنامج الأغذية العالمي في مساعدة 124 مليون إنسان حول العالم. لكن التوقعات لعام 2025 أكثر قتامة؛ إذ يُتَوَقَّع أن يتراجع عدد المستفيدين بنسبة 21% بسبب الانخفاض الحاد في التمويل من الجهات المانحة الكبرى. فقد قلّصت الولايات المتحدة مساهمتها في البرنامج بنسبة 55% مُقارنةً بالعام 2024، تبعتها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بخطوات مماثلة. وفي الميدان، تُترجَمُ هذه الأرقام إلى واقعٍ مأسَوي: فبعضُ عمليات الإغاثة اضطرَّ إلى خفض الحصص اليومية إلى أقل من 300 سعر حراري للفرد —أي أقل من وجبة صغيرة واحدة— فيما يُواجهُ نحو 16 مليون شخص خطر فقدان المساعدات بالكامل، في الوقت الذي يزداد الجوع العالمي اتساعًا.

ولم تَعُد المشكلة مالية فقط، بل إنَّ العملَ الإنساني نفسه أصبح أكثر خطرًا. فوفقًا لبيانات أمن عمّال الإغاثة، قُتل 383 عاملًا إنسانيًا في العام 2024، وهو أكثر من ضعف المتوسّط المُسَجَّل خلال السنوات الثلاث السابقة— دلالة على تآكل احترام القانون الإنساني الدولي وتزايد استهداف العاملين في مناطق النزاع.

إنَّ تقلّصَ ميزانيات المساعدات لا يعكس ضعف التضامن فحسب، بل يهدّد أيضًا استقرار المجتمعات الغنية نفسها. ففي عالمٍ مترابط، لا تبقى الأزمات حبيسة حدودها. وكل تراجع في التمويل الإنساني يخلق حلقة مفرغة من الفقر والنزوح وعدم الاستقرار. فقد أظهرت دراسة أجراها برنامج الأغذية العالمي في العام 2017 أنَّ كلَّ زيادةٍ بنسبة 1% في معدلات انعدام الأمن الغذائي تؤدّي إلى ارتفاع تدفقات اللاجئين بنسبة 1.9%. كما كشفت الدراسة ذاتها أنَّ كلَّ عامٍ إضافي من الصراع العنيف —وهو في ذاته سبب مباشر للجوع— يؤدي إلى زيادة بنسبة 0.4% في موجات اللجوء المرتبطة بذلك الصراع.

بهذا المعنى، فإنَّ تراجُعَ المساعدات ليس مجرّد أزمة إنسانية، بل إنذارٌ استراتيجي: فكلُّ وجبةٍ تُقتَطَع من فمِ جائع، قد تُترجَمُ غدًا إلى اضطرابٍ سياسي أو موجةِ نزوحٍ جديدة تمتدُّ عبر القارات.

ينتقلُ اللاجئون بالضرورة أوّلًا إلى الدول المجاورة، التي غالبًا ما تكون غير مجهّزة لاستيعاب هذا التدفّق البشري الكبير. وحين تعجز هذه المجتمعات عن تحمّل العبء، يواصل الناس رحلتهم نحو وجهاتٍ أبعد بحثًا عن الأمان والعيش الكريم. ولهذا، فإنَّ تجاهُلَ انعدام الأمن الغذائي في الخارج من قِبل الدول الغنية ليس فقط خطأً أخلاقيًا، بل حسابًا اقتصاديًا غير منطقي أيضًا.

في العام 2024، أنفقت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نحو 24.2 مليار دولار على المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى قرابة 198 مليون شخص — أي ما يعادل 120 دولارًا للشخص الواحد تقريبًا. في المقابل، أنفقت هذه الدول نفسها 27.8 مليار دولار على مساعدة ثلاثة ملايين لاجئ وطالب لجوء داخل حدودها، أي ما يقارب 9,200 دولار للفرد الواحد. وتُظهر هذه الأرقام بوضوح أنَّ إطعامَ أُسرة في موطنها أقل كلفةً بأضعاف من دعمها كلاجئة حين يضطرها الجوع إلى الفرار. فالتقاعُس عن معالجة الأزمات في بدايتها لا يؤدّي إلّا إلى تكاليف أعلى لاحقًا — اقتصاديًا وسياسيًا. وغالبًا ما تُفضي التدفقات الكبيرة للنازحين إلى زعزعة الاستقرار السياسي في الدول المستقبلة، مُغذّيةً الاستقطاب والتطرّف اللذين يهددان النسيج الاجتماعي من الداخل.

كما إنَّ الجوعَ يُؤدّي إلى انعدام الاستقرار الجيوسياسي. فحين تتفشّى أزماتُ الأمن الغذائي، تتآكل شرعية الحكومات، ويتفاقَمُ التنافُس على الموارد النادرة، وتتراجَعُ تكلفة اللجوء إلى العنف. وتَستَغِلُّ الجماعات المتطرّفة هذا الواقع، مستخدمةً الغذاء وسيلةً للتجنيد، والجوع سلاحًا للسيطرة والتأثير. إنَّ العلاقة بين الجوع والصراع علاقة دائرية مُدمّرة — كلٌّ منهما يغذي الآخر ويعمّق جذوره.

من المجاعة إلى الوفرة

يتطلّب كسر هذه الحلقة المفرغة أكثر من حلول تقنية أو مساعدات آنية؛ يحتاجُ إلى بُعدِ نظرٍ اقتصادي وشجاعة سياسية. فالمشكلة ليست في كيفية زراعة الغذاء أو توزيعه —فالعالم يمتلك المعرفة والقدرات لذلك— بل في غياب الإرادة لجعل الأمن الغذائي أولوية مشتركة، لا التزامًا ثانويًا يُذكَرُ فقط في أوقات الأزمات.

يُفتَرَضُ أن تتحرّكَ الحكومات والمؤسّسات متعددة الأطراف والمنظمات الخيرية والجهات المانحة الخاصة بقدرٍ من السرعة والمسؤولية لاستعادة وتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل والمُستدام المُخَصَّص للبرامج الإنسانية والإنمائية. فتمويل برامج إنقاذ الأرواح يظلّ أمرًا حيويًا لا يحتمل التأجيل، لكن الأهمية لا تقل عن ذلك في دعم المبادرات التي تبني القدرة على الصمود وتمنح الناس الأدوات اللازمة للتحرُّر من دوامة الجوع المُزمنة. إنَّ الاقتصارَ على التدخّلات الطارئة لإبقاء الناس على قيد الحياة، من دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، لا يُعَدُّ حلًا فعّالًا أو مستدامًا، بل هو إنفاقٌ مؤقت يُؤجّل المأساة ولا يُنهيها. لذلك، لا بُدَّ أن تُمَوَّل هذه البرامج بشكلٍ منتظم ومستقر حتى في أوقات الركود أو الشح المالي، لتفادي دورات الاضطراب واللايقين السنوية التي تُربك العمليات الميدانية وتُضعف فعاليتها.

ولأنَّ الجوع وندرة الموارد يُغذّيان بدورهما دوائر الصراع والعنف والهجرة القسرية، فإنَّ إدماجَ الأمن الغذائي في صميم السياسات الأمنية العالمية لم يعد خيارًا بل ضرورة. يجب على حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمم المتحدة والاتحادَين الأفريقي والأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تجعل من الأمن الغذائي ركيزة استراتيجية أساسية في خططها الشاملة للسلام والاستقرار.

كذلك، يتعيّن تمويل أنظمة مراقبة الأمن الغذائي والإنذار المبكر تمويلًا كاملًا لضمان سرعة الاستجابة ودقتها. وتشمل هذه الأنظمة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ونظام الإنذار المبكر بالمجاعة التابع للحكومة الأميركية (FEWS NET)، وبرنامج الأغذية العالمي. فهذه المؤسسات تُشكّل البنية التحتية المعرفية التي تُمكّن من توجيه المساعدات إلى السكان الأكثر تضرُّرًا في اللحظة المناسبة. إنَّ البيانات والتحليلات التي تنتجها تساعد على تحديد الأولويات بين البلدان التي تواجه أزماتٍ متزامنة —من نزاعات مسلحة إلى كوارث مناخية وانهيارات اقتصادية— وهي المناطق التي يكون فيها ثمن التقاعس الإنساني والسياسي فادحًا. ومع ذلك، فإنَّ نقصَ التمويل بدأ يُعرقل إنتاج التحليلات الأساسية ويؤخّرُ إيصال المساعدات حيث تُحتاج أكثر.

وأخيرًا، لا يمكن فصل العدالة والمساءلة عن مفهوم الأمن الغذائي. فمحاسبة مُنتهكي القانون الدولي ليست فقط تحقيقًا للإنصاف، بل وسيلة ردعٍ فعّالة تَحُولُ دون تكرار الانتهاكات التي تُفاقِمُ الأزمات الإنسانية. ويجب أن تمتدَّ هذه المساءلة لتشمل المحاكم الدولية والوطنية عبر الملاحقات القضائية، والعقوبات المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وكل التدابير التي تُحمّل الأفراد والكيانات والدول المسؤولية عن الجرائم الصارخة ضد المدنيين. فحماية الأمن الغذائي العالمي لا تنفصل عن حماية القانون، ولا يمكن أن تُزهرَ العدالة في أرضٍ يفتك بها الجوع والإفلات من العقاب.

يُفتَرَضُ أن تبدأ مجموعات المانحين بمراجعةٍ جذرية لأسلوب عملها، إذ لا يُمكِنُ مواجهة أزمة الجوع المتصاعدة من خلال تمويل مجزّأ وقرارات متفرّقة تفتقرُ إلى التنسيق. فكثيرًا ما تؤدّي تعدُّدية مصادر التمويل وتداخُل المهام إلى ازدواجية في المساعدات ضمن بعض القطاعات، فيما تبقى ثغرات حرجة بلا دعم في مجالات أخرى. إنَّ بناءَ منظومةٍ أكثر فعالية يتطلّب من الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية أن تعملَ على تقييماتٍ مشتركة للأمن الغذائي ومواطن الضعف، وأن تُتيحَ الوصول المُتبادَل إلى قواعد بياناتها، وتُكرّس التواصل الشفاف كمنهجٍ ثابت لتوزيع الأدوار بشكلٍ استراتيجي ومتوازن.

ويجب أن تتولّى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) قيادة جهود التنسيق هذه، بالتعاون مع الوكالات الوطنية المختصة، لضمان وحدة الاتجاه والغاية. فكلُّ منظمات الإغاثة والتنمية وبناء السلام —من اليونيسف إلى البنك الدولي مرورًا بمؤسّسات مثل “إنتربيس”— تشترك في مصلحة واحدة: تعزيز الأمن الغذائي العالمي. ولا بدّ أن تتكاملَ المساعدات الطارئة مع برامج التعافي طويلة الأجل ومشروعات بناء القدرة على الصمود بدل أن تتنافس عليها. كما ينبغي للمانحين أن يُوائموا أولوياتهم التمويلية وجداولهم الزمنية مع خطط الاستجابة المحلية والوطنية، فالتناغُم بين المستويات الدولية والمحلية هو ما يضمن استدامة الأثر.

ولتخفيف الضغط المتزايد على البلدان منخفضة الدخل التي تُواجِهُ ضائقةً مالية أو خطر الوقوع في فخ الديون، يجب على الدائنين والمؤسّسات المالية الدولية تبنّي آليات تقوم على مبدَإِ تخفيف الديون مقابل مكافحة الجوع. فإعفاءُ الدول من بعض ديونها يحرّر موارد كانت تُستنزَف في خدمة الدين، ويُتيحُ توجيهها نحو الاستثمار في الأمن الغذائي والبنى الزراعية. هذا المبدأ ليس جديدًا، فقد شكّل الأساس لمبادراتٍ ناجحة، مثل برنامج الأغذية العالمي لمبادلة الديون مقابل الأمن الغذائي، الذي دعم مشاريع الغذاء مقابل التعليم في مصر وموزَمبيق، وأثبت أنَّ العدالة الاقتصادية يمكن أن تكونَ أداةً فعّالة لمحاربة الجوع.

وفي السياق ذاته، يتعيّن على الدول ذات الدخل المرتفع أن تتخذ خطواتٍ ملموسة عبر إلغاء أو تعليق الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التي تُعيقُ صادرات الدول ذات الأمن الغذائي الهش. كما يجب على الدول المصدّرة تجنّب حظر تصدير الأغذية الذي يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار، فيزيد من معاناة الفقراء.

أما في مواجهة الآثار الكارثية لتغيُّرِ المناخ على الإنتاج الغذائي، فينبغي على الحكومات زيادة تمويل البرامج الزراعية المُقاوِمة للجفاف، وتعزيز إدارة الفيضانات، وتوسيع نطاق التأمين الزراعي لصغار المزارعين الذين يشكّلون العمود الفقري للأمن الغذائي المحلي. ومن الأهمية بمكان كذلك الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر المدعومة بتقنيات التنبّؤ الحديثة، القادرة على استشراف الكوارث قبل وقوعها، وتحويل الاستجابة من ردّ فعل متأخر إلى إجراءٍ استباقي يحمي الأرواح والمعيشة.

خطأٌ في القليل، وإصابة في الكثير

حتى في الوقت الذي تتراجع الدول الغنية عن التزاماتها في مجال المساعدات الخارجية، لا تزال تؤكد حرصها على إنهاء النزاعات العنيفة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط. غير أنَّ ما يغيبُ عن كثيرٍ من هذه الجهود هو الإدراك العميق بأنَّ الأمن الغذائي ليس نتيجةً للسلام فحسب، بل شرطٌ أساسي لتحقيقه. فلا يمكنُ لأيِّ اتفاق لوقف إطلاق النار، أو تسوية سياسية، أن يُرسّخا الاستقرار ما لم يتضمَّنا بنودًا صريحة تضمن قدرة منظمات الإغاثة على الوصول إلى المحتاجين، وإعادة بناء النُظُم الغذائية المحلية التي مزّقتها الحرب.

فمن دون ضمان وصولٍ آمن للعاملين الإنسانيين إلى المجتمعات المنكوبة، لن يجدي أيُّ حجمٍ من التمويل في منع تفشي الجوع أو احتوائه. وهنا يبرز الدور الحاسم للجهات الفاعلة الخارجية —من الحكومات والمنظمات الدولية إلى المنظمات غير الحكومية المحلية والعالمية— في تسهيل المفاوضات مع السلطات المحلية والجماعات المسلحة، وتمكين عمال الإغاثة من الوصول بأمان، من خلال التدريب الأمني، ودعم إدارة المخاطر، والضغط الديبلوماسي المُنسَّق. كما ينبغي توجيه موارد إضافية نحو المراقبة عن بُعد، وتقديم المساعدات الرقمية، وتعزيز دور الشركاء المحليين الذين يستطيعون العمل بفعالية وأمان في البيئات المعقّدة التي يصعب على المنظمات الدولية التحرُّك فيها مباشرة.

وفي نهاية المطاف، فإنَّ كلَّ دولار يُستَثمَرُ في الوقاية من الجوع الشديد يُوَفّرُ أَضعافه مما كان سيُنفَقُ لاحقًا في مواجهة الأزمات بعد وقوعها. إنَّ استمرارَ الجوع ليس قدرًا محتومًا تفرضه الطبيعة أو المصادفة، بل خيارٌ سياسي يَعكسُ ترتيب أولويات العالم. وعَكسُ هذا الواقع —بتحويل الأمن الغذائي إلى قضيّةٍ إنسانية واستراتيجية في آنٍ واحد— ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورةٌ وجودية لضمان السلام والاستقرار العالميين.

- عارف حسين هو كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.