يُعَدّ الأدبُ المهجري واحدًا من أبرز الظواهر الثقافية التي تركت بصمةً عميقة على صورة لبنان في الداخل والخارج. فبينما ارتبطت تجاربُ الأمم عادةً بنتاجها الأدبي داخل حدودها الجغرافية، جاءَ الأدبُ المهجري ليُعيدَ رسم ملامح لبنان من بعيد، في الغربة والشتات، حيث تحوّلت الكلمة إلى جسرٍ بين الوطن الصغير والفضاء العالمي. هذه الظاهرة لم تكن مجرّد صفحة في تاريخ الأدب العربي، بل محطة تأسيسية لإعادة تعريف الهوية اللبنانية نفسها، بما تحمله من تناقضاتٍ بين الواقع والحلم، وبين الوطن المعيش والوطن المُتخَيَّل.

فاروق غانم خداج*

حين نتأمّلُ صورةَ لبنان في المُخَيَّلة الثقافية العالمية، نجِدُ أنَّ قسطًا كبيرًا منها قد صِيغَ ورُسِمَ خارج حدوده الجغرافية. ففي نيويورك، وساو باولو، وبوينس آيرس، كُتبت نصوصٌ صاغت لبنان كأرضٍ للحلم والجمال والحرية. هذا هو الأدب المهجري، الذي لا أراهُ مجرّدَ ظاهرةٍ أدبية أو تيارٍ أدبيٍّ عابر، بل مختبرًا لصياغةِ هويّةٍ جديدة للبنان، هوية تشكّلت في الغربة ثم عادت لتفرض حضورها على الوطن.

لقد مثّلَ الأدبُ المهجري تجربةً استثنائية في تاريخ لبنان، لأنه طرحَ سؤالَ الهوية بمعناه الأعمق: كيف يستطيع الكاتب أن يحافظ على جذوره الثقافية في بيئةٍ جديدة مختلفة تمامًا؟ التحدّي هنا لم يكن مجرّدَ استدعاءٍ للوطن القديم، بل إعادة ابتكاره في مخيّلة الكاتب، مُضافًا إليه ما استقاه من التجربة الغريبة الجديدة، فكانت النتيجة صورةً للبنان كما يرغب أن تُرى في العالم.

كيف ظهرَ الأدب المهجري؟

الهجرة القاسية في مطلع القرن العشرين كانت أكثر من مجرّدِ انتقالٍ مكاني وجغرافي؛ كانت تحوّلًا وانتقالًا من ضيق القرية اللبنانية بأثقالها الطائفية والاجتماعية إلى فضاءٍ عالمي رحبٍ جديد. هذه الحرية لم يكن مُمكنًا أن تُولَد في الداخل، لولا صدمة المهجر. وأذهبُ إلى أبعد من توصيفها مجرّد “صدمة”، فأراها “صدمة تحرير” بالمعنى الحرفي للكلمة. لقد قامت القيود الاجتماعية والاقتصادية في الوطن بدور “بوتقة الضغط”، بينما مثَّلَ المهجر “المطرقة” التي حطّمت هذه البوتقة، فتحرّرت منها الطاقة الإبداعية الكامنة للمثقف اللبناني، لتنطلق في فضاءٍ لا تحدّه قيود، مُبتكرةً أدبًا هو أقرب إلى “الوطن البديل” منه إلى “الحنين للوطن المفقود”. هنا تتجلّى المفارقة: الحرّية التي تمنحها الغربة لم تكن مُتاحة في لبنان، لكنها أصبحت شرطًا لإبداع هوية متجدّدة وقادرة على التواصل مع العالم.

كما تركت الهجرة أثرها على اللغة والأسلوب. فقد اضطرَّ المهجريون إلى صياغةِ نصوصٍ بمزيجٍ من العربية الفصحى و”اللمسات الغربية”، سواء في بناء الجُمَل أو في التعبير عن المشاعر، ما أضافَ بُعدًا جديدًا للأدب اللبناني. هذا المزيج أضفى نكهةً خاصة، جعلَ النصوصَ أكثر قابلية للوصول إلى جمهورٍ عالمي، لكنه أيضًا خلقَ نوعًا من “الفجوة” بين الأدب المحلّي والنصِّ المهجري، وهي فجوةٌ تحمُلُ ثمارًا إيجابية وسلبياتٍ في آن معًا.

أثره على صورة لبنان في الخارج

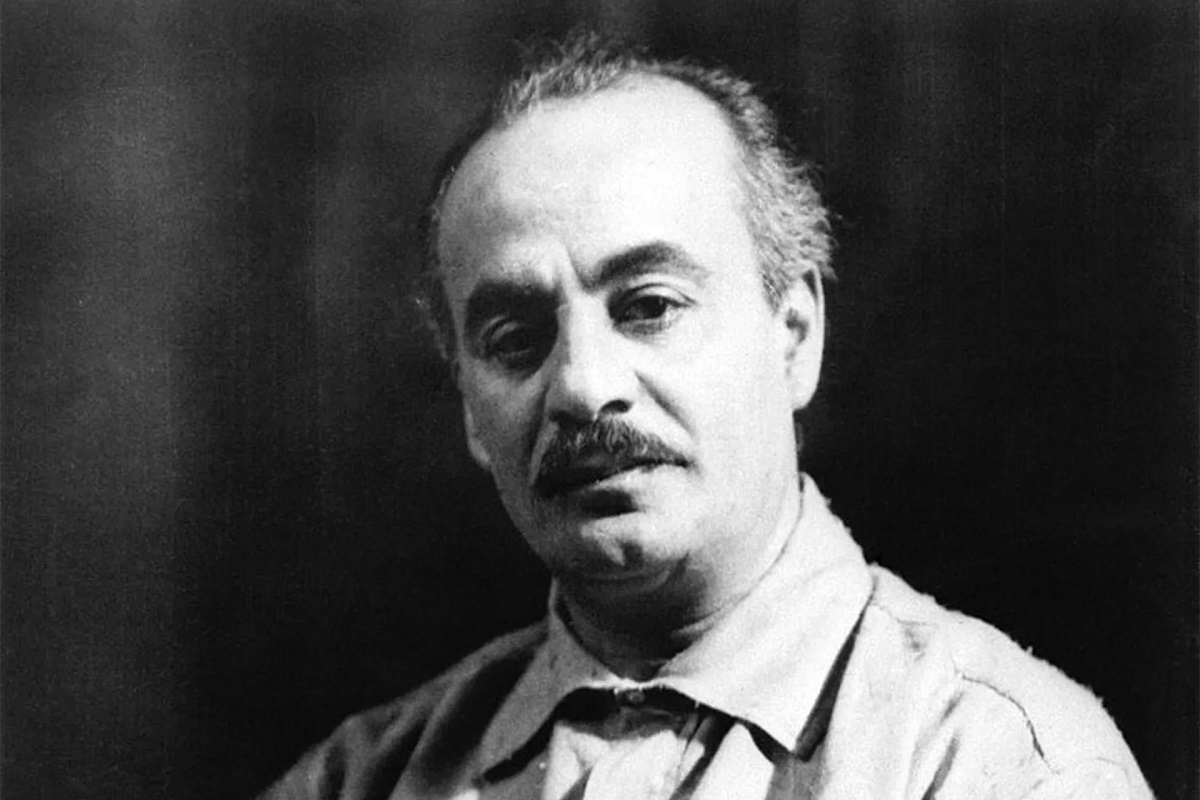

من خلال “الرابطة القلمية” في نيويورك و”العصبة الأندلسية” في أميركا اللاتينية، وُلدت نصوص تحوّلت إلى سفراء للبنان الجديد. جبران خليل جبران حين كتب: “إنَّ أولادكم ليسوا لكم”، لم يكن فقط يُحرّر الإنسان الفرد، بل كان يُحرّرُ صورة لبنان من أَسرِ القبلية الضَيّق. وإيليا أبو ماضي بقصيدته الشهيرة: “جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت”، فتحَ للوجود اللبناني أُفقًا كونيًا غير مسبوق. أي أنّ لبنان في المخيّلة العالمية صُنِعَ في نيويورك وساو باولو أكثر مما صُنِعَ في بيروت. وهنا تكمن المفارقة التاريخية الجديرة بالتأمل: أنَّ “الرسالة” الكونية التي نعتز بها كلبنانيين، والتي مفادها الحرية والجمال والتسامح، لم تُصَدَّر من جبال لبنان إلى العالم، بل صُدّرت من عالم المهجر إلى جبال لبنان أوّلًا، ثم أعيد تصديرها كمنتج هويّاتي نهائي. لقد نجحَ المهجريون في اختراقِ المركز الغربي ثقافيًا من الهامش الذي وُجِدوا فيه، مُحوّلين هذا الهامش نفسه إلى مركز إشعاع جديد. مثالٌ آخر هو أمين الريحاني، الذي جمع بين رحلاته في أميركا وأوروبا وبين جذوره اللبنانية، ليُقدّم نصوصًا تجمع بين الروح الشرق-أوسطية والوعي الغربي، مما أعطى لبنان حضورًا ثقافيًا غير مسبوق، وبث صورة وطن قادر على التفكير في العالم وتقديمه صورة حضارية.

قراءةٌ نقدية

رُغمَ كلِّ هذه الإشراقات، فإنَّ قراءةً متأنية تفرضُ علينا تسليط الضوء على الجانب المظلم لهذه المثالية. أرى أنَّ المهجريين، وبسبب بُعدهم الجغرافي والنفسي، قد قدّموا “لبنانًا مُعلّبًا”، جميلًا في عزلته الرومانسية لكنه غير صالح للاستهلاك اليومي. لقد غادروا وطنًا يعاني أمراضًا طائفية واجتماعية مُزمنة، فقاموا بجراحةٍ تجميلية له في نصوصهم، وأعطونا “شاشة خضراء” رائعة يمكننا أن نُسقِطَ عليها أي حلم، لكنها تخفي خلفها واقعًا لم يتم التعامل معه. هذه الهوية الجميلة والهشّة التي صنعوها ساهمت، عن غير قصد، في أزمة الهوية اللبنانية اللاحقة، حيث بات اللبناني يعيشُ في انفصامٍ بين “لبنان الجبل والسنديان” في المخيَّلة، و”لبنان الوجوه السوداء والواقع المر” في الشارع. وقد يكون هذا “التجميل” في حالتنا اللبنانية ذا تأثير أخطر، لأنه رسّخَ صورةً مثالية لم يستطع الداخل تحقيقها، فزاد الهوّة بين الواقع والمتخيّل.

إذا قارنا ذلك بتجارب مهاجرين آخرين، مثل الأدب الإيرلندي، نجدُ أنَّ التجميلَ هناك ساهمَ في الحُلم بالتحرُّر ثم تحقيقه فعلًا، بينما في لبنان ظلَّ الحلمُ مُعلَّقًا، يُسَكِّنُ الألم ولا يزيله. هذا يعطي درسًا مهمًّا: الأدب وحده لا يغيّر الواقع، لكنه يخلق مساحةَ أملٍ وإلهامٍ يجب أن تُترجَمَ إلى فعلٍ على الأرض. كما يمكننا أن نرى تأثير المهجريين على الأدب اللبناني الحديث، حيث يستمرُّ العديد من الكتّاب الشباب في استلهام طُرُقِ السرد المهجري، لكنهم يضيفون وَعيًا بالواقع، في محاولةٍ للجَمعِ بين الحلم والواقع، ما يدلُّ على استمرارية الإرث المهجري مع تصحيحِ مساره ليخدم الداخل.

تأثير الأدب المهجري اليوم

الأدب المهجري لا يزال حاضرًا في الثقافة اللبنانية المعاصرة. نراه في الروايات والقصص القصيرة التي تستلهم أفكار الحرية والهوية والانفتاح، وفي المناهج الجامعية التي تدرّس أعمال المهجريين كمراجع أساسية. إنَّ الأدب المهجري ما زال يعمل كجسر بين لبنان والعالم، لكنه اليوم يحتاج إلى أن يُقرأ أيضًا كدرسٍ عملي: كيف نخلقُ مستقبلًا متوافقًا مع الأحلام التي زرعها المهجريون؟

يبقى الأدب المهجري أعظم هدايا لبنان إلى العالم، لأنه برهن أنَّ الكلمة قادرة على تجاوز حدود الجغرافيا لتصبح وطنًا بديلًا: أوسع من الجغرافيا وأجمل من الواقع. لكن الخطر يكمنُ حين تبقى الكلمة مثالية منفصلة عن الواقع. التحدّي الذي يواجهنا اليوم هو كيف نورث هذه “الأسطورة الجميلة” بدون أن نقعَ أسرى لها، وكيف نُحوِّلُ ذلك الحلم الورقي إلى مشروعٍ وطني على الأرض. فالأدب المهجري يُذكّرنا أنَّ القوة الناعمة هي أقوى سلاحٍ لبلدٍ صغير، ولكنه أيضًا يُحذّرنا: عندما تصبح الصورة الجميلة على الغلاف هي كل ما نملك، بينما المحتوى مفقود، فإننا نتحوّلُ من “بلد الرسالة” إلى “بلد العلامة التجارية” الفارغ.

إنَّ مهمّة المرحلة المقبلة هي كتابةُ فصلٍ جديد، يكون فيه اللبنانيون مهندسي واقعهم لا مجرّد ورثة لأحلام المهجر. فأرضُ لبنان، على الرُغم من كل أوجاعها، لا تزالُ قادرة على الإلهام. والسؤال الأهم الذي يواجهنا اليوم: كيف يمكن للأجيال المقبلة أن تُحوّلَ هذا الإرث الأدبي المُشرِق إلى وطنٍ حي، لا مجرّد صورة عالقة في المخيَّلة؟

- فاروق غانم خداج هو كاتب لبناني وباحث في الأدب والفكر الإنساني.