الدكتور فيكتور الزمتر*

من نِعَمِ الله على منطقة الشرق الأوسط اختيارُها مَهبطًا للرسالات التوحيدية، لتكون مُنطَلقًا للتبشير بالتآخي الإنساني. ويُمكنُ للمرء أنْ يعزو هذا الإختيار إلى إظهار محورية تنوُّع الأقوام في نشر رسالة التوحيد، كونها ثقافة التآلف والتراحُم بين الشعوب والأُمم.

فمنطقةُ الشرق الأوسط تُعَدُّ من أوائل مواطن الإنسان العاقل ومهدِ الحضارات، التي تناوبت على العيش في أقطار هذه المنطقة، بدءًا من حضارة سومر، في بلاد ما بين النهرين، في الألف الخامس قبل المسيح. صحيحٌ، إنَّه نتجَ عن هذا التناوب تزاوُجُ حضاراتٍ أثْرَتْ بتفاعُلِها ما هذَّبَ خشونةَ البدائيَّة، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم، ولكن بدون أن تتحرَّر، بالكامل، من غريزة الإنتقام، عَنَيْتُ ثقافةَ الثأر للدم بالدم.

ولعلَّ هذا بعضَ ما يشرحُ تناسُلَ الصراعات في العالم العربي، التي حصلت بمُعظَمُها، وما تزالُ تحصلُ، على خلفياتٍ إثنيّةٍ وطائفيَّةٍ، وإن كانت النكهةُ المذهبيةُ هي الطاغيةُ، للأسف البالغ.

يقولون إنَّ “الحقيقةَ تجرحُ”، وهذا صحيحٌ، لكنَّ جرحَها يبقى أفضلَ من أن يندملَ الجرحُ على زغلٍ، مِصداقًا لإنجيل يوحنا، في قوله: “وتعرفونَ الحقيقةَ، والحقيقةُ تُحرِّرُكُم”!

وإذا سلَّمنا جدلًا بحتمية التنافُس الصحّي بين الأعراق، يكادُ مسارُ التاريخ العربي أن يكون مُنتظِمًا على وقع الخلاف السنّي-الشيعي، مُنذُ عهد الخلافة الراشدة.

هذا الإستطرادُ لا يهدفُ إلى الحديث على محاور الخلاف بين محورَي الإسلام، السُنَّة والشيعة، عقائديًّا كان الخلافُ أو فقهيًّا، ولا على أحقّية الخلافة… بل لإبراز عجز المسلمين، من كلا الطرفَين، على رأب الصدع وتجنيب المؤمنين من أبناء الدين الواحد الكثير الكثير من البلايا المُتمادية ليومنا الحاضر.

جديرٌ بالذكر، إنَّ هذا الخلاف، قد تمَّ تسييسُه طمعًا بالسلطة والثراء، لا سيّما بعد مَقتلة كربلاء، في العام ٦٨٠، وبدليل اغتيال ثلاثةٍ من الخلفاء الراشدين الأربعة، حتّى قيلَ أنَّ الخليفةَ الأوّل، أبا بكر الصديق، قد مات، هو الآخرُ، مسمومًا على يد طبيبه.

ومُنذ ذلك الوقت ولتاريخه، لم تنطفئ جذوةُ الصراع الإلغائي بين السنَّة والشيعة، بالرُّغم من وحدة أُصول عقيدة الإسلام لدى جناحَيه. لقد كان حريًّا بهما أن يقتفيا أثر تجربة الحروب الدينية، في أوروبا، بين الكاثوليك والبروتستانت، والتي أفضت إلى “مُعاهدة وِستفاليا”، في العام ١٦٤٨، التي أسَّست، في ما بعد، إلى فصل الدين عن الدولة، عملًا بمقولة: “أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما للّه لله”.

إنَّ بلوغَ هذه النقلة النوعية الضرورية في علم السياسة لا ينتقصُ من الدين، عقائدَ وفضائلَ، الذي يبقى مصدرًا للإلهام الروحي والأخلاقي، بقدر ما يبقى شأنًا شخصيًّا لا يتحكَّمُ بمعتقد الآخر، وبما يُخلُّ بحريَّة الإعتقاد وبالإنتظام العام.

إنَّ إسقاطُ ما تقدَّمَ أعلاه على الأوضاع السورية تحديدًا، والعربية عُمومًا، يُظهرُ الحاجة إلى داعيةٍ إصلاحيَّةٍ شُجاعٍ، يستأصلُ، بالتنوير، الكراهيةَ الراديكاليةَ لدى الشقيقين اللَّدودَين، ويُرسي قِيَمَ التصالُح والتراحُم والتآخي، ما يحدُّ من ثقافة الإنتحار المنهجي الجماعي المجاني.

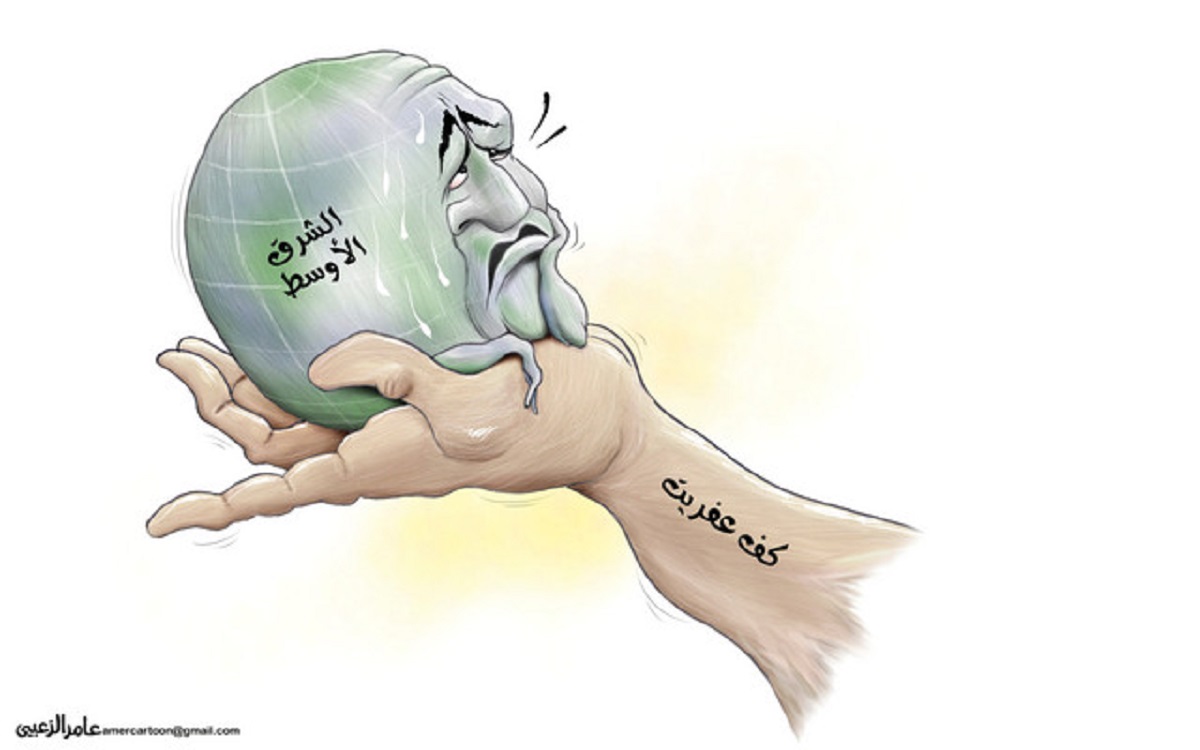

إنَّ ما يجري، راهنًا، على التراب السوري، من مجازرَ ومآسٍ، هو حلقةٌ من مُسلسلٍ دراميٍّ، يتناوبُ على بطولته حُكمُ الإلغاء، أضاحيه من الشعب السوري، قتلًا وسحلًا وتهجيرًا، بينما مردودُه وقفٌ على الكيان الإسرائيلي، المُتطلِّع إلى قطف ثمار انتصاراته المُؤزَّرَة على جبهتَيّ غزَّة ولُبنان، والمُتَوَّجَة بسقوط النظام السوري الذي أودى، وُجوبًا، إلى قطعِ أذرُع إيران التي أضحى نظامُها، بدوره، على كفِّ العفريت الإسرائيلي.

لقد كان من سُخريَّة القدر أنْ تتحوَّلَ الساحةُ السوريةُ، بغياب النفوذ الإيراني، إلى حلبة صراعٍ بين السندان التركي شمالًا والمطرقة الإسرائيلية جنوبًا. وكان أحرى بالوطنيين السوريين، المُكْتَوين بلَظى النظام الإستبدادي الإلغائي، أن يلتقطوا فُرصةَ العُمر وينتفضوا ليُقيموا دولةَ المُواطن الإنسان العادلة، ثأرًا لعراقة الحضارة السورية، وتفاديًا للوقوع تحت الوصايات الطامعة.

لم يسبقْ أن تمادت العربدةُ الإسرائيليةُ بحريَّةٍ مُطلقة، كما تفعلُ اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، ضاربةً عرضَ الحائط الإتفاقات المُوَقَّعة بينها وبين كلٍّ من البلدان الثلاثة، والتي لم يجف حبرُ بعضها بعد، بدون أيَّة مُساءلةٍ من سائلٍ!

ففي فلسطين ولبنان وسوريا، تسرحُ إسرائيلُ وتمرحُ قتلًا وتشريدًا وتدميرًا، وتخرُقُ الإتفاقات الثُنائيةَ والدولية، على نحوٍ غير مسبوقٍ، وتُصرِّح جهارًا نهارًا بأنَّها ستُهجِّرُ أهلَ الأرض من ديارهم وستضمُّ ما احتلَّته “وليتجاسر الشاطرُ ويُجاهرُ برأيه “من الدُوَلِ “الشاهدةِ على شاف ماشاف شي حاجة”!

الأخطرُ من ذلك، ما تقوم به أصابعُها الخبيثة من بثِّ الفُرقة والتحريض بين الأقوام والمذاهب السورية، مُستغلَّةً خذلان دولتهم الوطنية، على مدى عُقودٍ من سياسة الإستبداد والإستعباد والإبعاد.

وإمعانًا بالثقة بالنفس، نُسِبَ لرئيس لجنة الأمن القومي الإسرائيلي قولُه، يوم ٩ آذار (مارس) الفائت، قبل أن ينفيه: بأنَّ “سوريا يجب أن تكون تابعةً لتل أبيب، مثل الأردن … علينا أن نضمن دخول سوريا تحت سيادتنا الكاملة … سوريا هي الجسرُ الإستراتيجيُّ لإسرائيل نحو الفرات … أنا مُتأكِّدٌ أنَّنا سنصلُ للعراق وكردستان في المُستقبل”.

حتّى السعودية لم تسلمْ من عنجهية الدولة العبرية، إذْ لم يتورَّعْ بنيامين نتنياهو، يوم ٧ شباط (فبراير) الماضي، عن التصريح بأنَّ “السعوديةَ لديها أراضٍ كافيةٍ لإقامة دولة فلسطينيةٍ”. وفي ما يؤشِّرُ إلى مُخطَّطٍ مدروسٍ، دُعيت مصر والأردن لاستقبال مهجَّري غزَّة، تمهيدًا لإقامة “ريڤييرا الشرق الأوسط”.

أمّا إيران، فلا يُخفى توجُّسُها من ضربةٍ تُطيحُ نظامها، إن لم تلتزم ابتلاعَ أنفاسِها، منذ آخر ضربةٍ إسرائيليةٍ في تشرين الأوَّل (أكتوبر) المُنصرم، رُغم الوعيد الكلامي بالردِّ في المكان والزمان المُناسبَين، ولكن، طبعًا، مع وقف التنفيذ.

حيالَ هذه التطوّرات البالغة الخطورة، والمُؤشِّرَة، بوضوحٍ، إلى عبثٍ بخريطة “سايكس بيكو”، لا يبدو أنَّ العربَ على قلقٍ، ولا على عجلةٍ من أمرهم! فلِمَ القلقُ والأرقُ، ولِمَ الإرتباكُ والعجلةُ؟: فاغتصابُ فلسطين هضمَته الذاكرةُ وأضحى من الماضي. وتهويدُ القُدس صارَ الإستسلامُ له، بعد الإرتضاء ببلدة “أبو ديس”، عاصمةً لدولة فلسطين، إن كان لها أن ترى النور. واستهدافُ الضفَّة الغربية، ما زال في بداياته، فالوقتُ كفيلٌ بالإعتيادِ على تقبُّله، بانتظار إيجاد الوطن البديل لأهلها وللغزّاويين. أمّا مُرتفعات الجولان، فمُنذ عُقودٍ هضمنا ضياعَها وضَمَّها. أمّا توسعةُ احتلالِها ليشملَ كامل المنطقة العازلة، ليشمَخَ الإحتلالُ كالنَّسر على ذُرى جبل الشيخ، حاصيًا أنفاس السوريين واللُّبنانيين والأُردُنيين، فهي مسألةُ تحصيل حاصل. والتطبيعُ على قدمٍ وساقٍ، وإن وضعته غزوةُ غزَّة على الرفِّ إلى حين.

ما تعيشُه سوريّا تحديدًا بغاية الخطورة، كون ارتداداته لن تبقى محصورةً ضمن الحَيِّز السوري الصرف. فدُول الجوار، من لبنان إلى الأردن والعراق، أشبه بالأواني المُستطرقة المتواصلة القَعر، بحيثُ يصعبُ التحكُّمُ بمنع تسرُّب ما يحدُثُ في أيٍّ من هذه الأقطار إلى البلدان المُجاورة.

فها هو الإشتباكُ العسكري، بين الجيشين اللّبناني والسوري، ليلةَ أمس، المعطوفُ على نُزوح آلاف الهاربين من مجازر الساحل السوري، يومَي ٦ و٧ آذار (مارس) الجاري، يؤكِّدان أنَّ لبنان ما زال في عين العاصفة، ما لم تهدأ عواصفُ جارته الشقيقة. والخوفُ أن يتحوَّلَ لبنانُ، من عقدةِ وصلٍ تاريخيةٍ لعبور شعوبٍ وأُممٍ كثيرةٍ، إلى عقدةِ عبورٍ لصراعاتٍ ومحاور، لا طاقةَ له عليها.

فالإرتيابُ يكمنُ في أن ينطبقَ علينا ما يقولُه المُمثِّلُ الأميركيُّ المعروف مورغان فريمان: “الغباء هو المرضُ الوحيدُ الذي لا يُتعِبُ المريضَ، بل يُتعِبُ المُحيطين به”.

لوحةٌ سوداءٌ تُطالعُ الناظر إلى خريطة العالم العربي، من الصومال إلى السودان إلى فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن … عواصمٌ تحترقُ وأخرى تختنقُ … والإنقيادُ لا يقوى على الإستيقاظ من غفوته، حتى صَحَّت به قصيدة إبراهيم اليازجي، التي قيلت مُنذ أكثر من قرن:

تَنَبَّهوا واستفيقوا أيُّها العربُ، فقد طمى الخَطبُ حتّى غاصت الرُّكَبُ

كَم تُظلَمونَ ولستُم تشتكونَ، وكَم تُستَغْضَبونَ، فلا يبدو لكم غَضَبُ

ألِفْتُم الهونَ حتّى صار عندكم طبعًا، وبعضُ طِباع المرءِ مُكتسَبُ

وفارَقَتْكُم لِطولِ الذُلِّ نَخوَتُكُم، فليس يُؤلِمُكُم خسفٌ ولا عَطَبُ

- الدكتور فيكتور الزمتر هو كاتب ومُحلل سياسي وسفير لبناني متقاعد.