تُفضّل دول شمال أفريقيا الآن الصفقات المحدودة ذات المزايا المُحَدَّدة على الشراكات المفتوحة. وقد جعلت التجارب السابقة مع المساعدات المشروطة والاتفاقيات السياسية الشاملة، التي فشلت في تحقيق نتائج ملموسة، حكومات شمال أفريقيا أكثر براغماتية.

إنتصار فقير*

تُولِي دولُ العالم بشكلٍ مُتزايِدٍ أولوِيّةً لتعريفٍ صارمٍ للسيادة، وتتجه نحو الديبلوماسية التبادُليّة. ويؤثّرُ هذا التوجُّه العالمي في سياساتِ بلدان شمال أفريقيا أيضًا، حيث تُشدّدُ حكوماتُ هذه الدول، شأنها شأن العديد من الحكومات الأخرى، على السيادةِ من خلال السعي إلى مفاوضاتٍ ثُنائيَّةٍ بدلًا من اتفاقياتٍ مُتعدِّدة الأطراف، وإعطاء الأولوية للاعتمادِ على الذات اقتصاديًا واتفاقياتٍ تجارية أكثر مرونة، بالإضافة إلى السعي إلى تحقيقِ منافع ملموسة قصيرة الأجل بدلًا من علاقاتٍ أوسع وأكثر انفتاحًا. يُحبِطُ هذا التحوُّلُ المصالحَ الغربية الراسخة في المغرب العربي؛ ومع ذلك، فإنه لا يعني بالضرورة نهاية الشراكات القائمة. إنَّ فَهمَ الدوافع وراء نهجِ “السيادة أوّلًا” في شمال أفريقيا يمكن أن يُساعد الولايات المتحدة وأوروبا على بناءِ روابط دائمة ومُفيدة للطرفَين مع المنطقة في ظلِّ هذا الواقع الجديد.

السياقُ العالمي والدولُ الغربية

يتجلّى التحوُّلُ من التعدُّدية إلى إعطاء الأولوية للسيادة بوضوح في الولايات المتحدة، حيث تُركّز الإدارة الأميركية في المقامِ الأول على المصالح الأميركية الأحادية. خلال ولايته الأولى، انسحب الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ، واعتمد ممارساتٍ تجارية أحادية الجانب أضعفت منظمة التجارة العالمية تحت شعار “أميركا أوّلًا”. أما ولايته الثانية، فقد بدأت بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية والعديد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى، إلى جانبِ تهديداتٍ بفرضِ رسومٍ جمركية على أقربِ شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

في حين أنَّ هذا التحوُّل يرتبطُ أكثر بترامب، سعى الرئيس جو بايدن أيضًا إلى تأكيد السيادة الأميركية على حساب التعاون التجاري والتنازلات في المنظمّات متعدّدة الأطراف. وقد حافظ بايدن بشكلٍ ملحوظ على معظم القيود التجارية التي فرضها سلفه على الصين. كما ركّزت الإدارة السابقة أجندتها الاقتصادية على التصنيع المحلي، كما يتّضح من قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يُفضّلُ تحديدًا المُنتِجين الأميركيين لتكنولوجيا الطاقة النظيفة على واردات هذه التقنيات من الخارج. على الرُغمِ من أنَّ قانون خفض التضخّم كان إجراءً لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والتوظيف، إلّا أنَّ تجربة جائحة كوفيد-19 كانت دافعًا جُزئيًا له. فقد عطّلت الجائحة سلاسل التوريد العابرة للحدود الوطنية، وكشفت عن مخاطر الاعتماد المُفرِط على الشبكات العالمية، ما دفع دول العالم -بما فيها الولايات المتحدة- إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية. وإدراكًا منها لهذه الدروس المتعلّقة بالاعتماد المُفرِط على شركاء التجارة الخارجية، أطلقت إدارة بايدن أيضًا الإطار الاقتصادي لمنطقة المُحيطَين الهندي والهادئ من أجل الازدهار في العام 2022، واختارت إنشاءَ إطارِ تحالُفٍ استراتيجي أكثر مرونة وأقل إلزامًا.

الولايات المتحدة ليست وحدها التي اختارت هذا النهج الأحادي الجانب والأكثر اعتمادًا على الذات. فالحكومات حول العالم تُعطي الأولوية بشكلٍ متزايد للإنتاج المحلي وسلاسل التوريد المحلية. من جانبه، يتبنّى الاتحاد الأوروبي “الاستقلال الاستراتيجي” – وهو يتشكّل من سياساتٍ واسعة النطاق تهدفُ إلى تقليلِ الاعتماد على الشركاء الخارجيين، بمَن فيهم الولايات المتحدة، في قطاعات مثل الدفاع والتجارة. على سبيل المثال، أنشأ الاتحاد الأوروبي صندوق الدفاع الأوروبي لدعم تطوير صناعة الدفاع الأوروبية من خلال صندوقٍ بقيمة 7.8 مليارات يورو؛ وأخيرًا، أعلن عن خطة “الاستعداد 2030” بقيمة 800 مليار يورو، المُصَمَّمة لتعزيز جهود الاتحاد لتعزيز بنيته التحتية الدفاعية. وبالمثل، يهدف قانون المواد الخام الحيوية للاتحاد الأوروبي لعام 2023 إلى تقليل الاعتماد على المعادن الصينية للطاقة الخضراء. كما تهدف مبادرة “REPowerEU” إلى إبعاد أوروبا من الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي من خلال تنويع الإمدادات ودمج المزيد من الطاقة المتجدّدة.

إنَّ هذه التحوُّلات في السياسات تعكُسُ تراجعًا أوسع نطاقًا عن الأُطُر متعددة الأطراف لصالحِ علاقاتٍ اقتصادية أكثر تحكُّمًا. تُخفي المصطلحات الجديدة غرائز قديمة. لقد ركّزت إدارة بايدن على “التعاون مع الأصدقاء” – أي بناء علاقات اقتصادية رئيسة مع الدول الصديقة. وتُشجّع أوروبا على “التعاون مع الدول المجاورة” – أي بناء علاقات اقتصادية رئيسة مع الدول المجاورة. وقد سرّع كلا الأمرين من وتيرة التحوّل العام من التعاون متعدد الأطراف إلى شبكات شراكات ثنائية.

أولويّات شمال أفريقيا

على الرُغم من أنَّ الاتحاد الأوروبي يتحدّث عن أهدافٍ مشتركة تتمثّلُ في “الاستقرار والازدهار والأمن” في بياناته الرسمية بشأن شمال أفريقيا، إلّا أنَّ دول المنطقة، بما فيها المغرب والجزائر وتونس، ترى أنَّ سياسات الاتحاد الأوروبي الفعلية لا تخدمُ سوى احتياجات أوروبا، وخصوصًاً في مجالَي الهجرة والأمن. واستجابةً لذلك، يُعطي قادة شمال أفريقيا الأولوية لاحتياجات بلدانهم السيادية لإعادة التفاوض على هذه العلاقات مع أوروبا بشروطٍ أكثر مُلاءَمة.

ومن الجدير بالذكر أنَّ حكومات شمال أفريقيا قدّرت النفوذ الذي تتمتّع به في هذه العلاقة، نظرًا لأن الأولوية القصوى للاتحاد الأوروبي تجاه منطقتها ركزت منذ فترة طويلة على ضوابط الهجرة. وهكذا، في العام 2023، أبرمت تونس اتفاقية هجرة جديدة بقيمة 1.7 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي، تتضمّن تمويلًا يُمكنها استخدامه لتعزيز ميزانيتها الوطنية، ونفقات مالية محدَّدة لجوانب مثل مراقبة الحدود، وبعض الاستثمارات في قطاعات حددتها تونس نفسها على أنها مهمّة. أما موريتانيا، فقد توصّلت إلى اتفاقية هجرة خاصة بها بقيمة 210 ملايين يورو في العام 2024، مع بعض شروط أكثر مرونة للإنفاق.

أصبحت هذه الاتفاقيات المُستهدفة، ذات القضية الواحدة، سمةً أكثر هيمنةً من الآليات الأوسع نطاقًا، مثل اتفاقيات الشراكة، التي كانت تُركّز ظاهريًا على رؤيةٍ مشتركة للإصلاح السياسي والاقتصادي، استنادًا إلى حدٍّ كبير إلى النماذج الأوروبية. ورُغمَ تصميمها ظاهريًا لتُناسب كل دولة، فقد فرضت تلك الأُطُر القديمة متطلِّبات إصلاح ومعايير حوكمة متشابهة في مختلف دول شمال أفريقيا، مع تأثّرها المحدود أحيانًا بالدوائر والأولويات المحلية. وكثيرًا ما وجدت حكومات شمال أفريقيا أنَّ هذه الأُطُر مُتصلِّبة للغاية وغير مُستجيبة بشكل كافٍ لاحتياجاتها الخاصة. أما الاتفاقيات الأحدث، ذات الطابع العملي، فتتيح لهذه الدول تحقيق منافع ملموسة مع الحفاظ على سيطرةٍ أكبر على خياراتِ سياساتها المحلية.

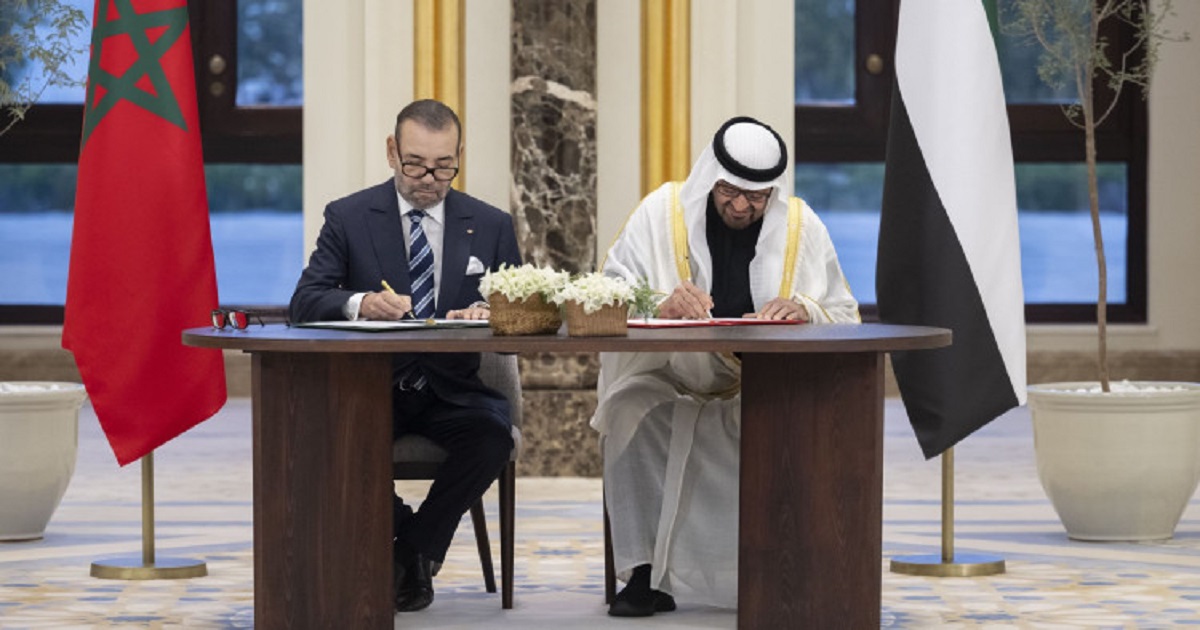

إلى جانب علاقاتها مع أوروبا، تواجه منطقة شمال أفريقيا مخاطر وفرصًا في آنٍ واحد نتيجةً لظاهرة عالمية متفاقمة، ألا وهي إضعاف المؤسّسات متعددة الأطراف نتيجةً لتنامي الأحادية في دولها الأعضاء، مما يُعيق التعاون الدولي. على سبيل المثال، في حين أنَّ هذا التوجُّه قد يُقلّلُ من الدعم المالي الخارجي، إلّا أنه يُتيح أيضًا مجالًا لخياراتٍ سياسية أكثر استقلالية. وبالتالي، تواجه المؤسّسات المالية الدولية تحدّيات متزايدة لشرعيتها على جبهتين. أولًا، تجد دولٌ، مثل تونس ومصر اللتين اعتمدتا طويلًا على مساعدات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نفسها في مأزقٍ لأن القروضَ المتاحة من هاتين المؤسّستين تأتي بشروطٍ اقتصادية وسياسية مُقيّدة. تُجبر هذه المتطلبات على إجراء إصلاحات مؤلمة تُسّببُ ردود فعل محلية عنيفة ضد الحكومات الحاكمة، وتُؤدي إلى تراكم الديون، مما يفرضُ قيودًا طويلة الأجل على السيادة الوطنية. ثانيًا، أبدت المزيد من الحكومات استعدادها للنظر في خيارات أخرى، بما في ذلك خيارات تشمل شركاء ذوي توجّهات تجارية. في العام 2023، رفض الرئيس التونسي قيس سعيِّد حزمةَ قروضٍ من صندوق النقد الدولي، مُفضّلًا البدائل الثنائية والاقتراض المحلي. ومن الأمثلة الأخرى على ذلك التحوُّل التدريجي للمغرب نحو الاستثمارات والتمويل الخليجي بدلًا من الاعتماد على مساعدات التنمية من الاتحاد الأوروبي، والتي جاءت مشروطة أو لم تتحقق قط.

وتنعكسُ هذه التغييرات أيضًا في مجالاتٍ سياسية أخرى، حيث تُشدِّدُ الحكومات على السيادة من خلال السعي إلى المفاوضات الثنائية، وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، والتواصل مع مجموعة أكثر تنوُّعًا من الشركاء الدوليين، والسعي إلى تحقيق فوائد ملموسة وفورية. وقد نوَّعَ المغرب مشترياته من الأسلحة الأجنبية كجُزءٍ من التزامه الثنائي الجديد مع إسرائيل، والذي انبثق عن اتفاقيات أبراهام لعام 2020. وفي المقابل، تُعزز الجزائر وارداتها الرئيسة من الأسلحة من تركيا والصين لموازنة شراكتها الروسية طويلة الأمد. وقد تبنّت دولٌ مثل تونس سياسات اقتصادية قومية، مثل فرض قيود في العام 2022 على عددٍ من واردات السلع الاستهلاكية.

بالنسبة إلى المنطقة، يلعبُ ردُّ الفعل المحلي ضد العلاقة غير المُتوازِنة مع الغرب دورًا مهمًّا في تشكيل الرأي العام تجاه السيادة. تنظرُ دول شمال إفريقيا بشكلٍ متزايد إلى التعاون الصيني-الروسي كنموذجٍ مُفضَّل لأنه يبدو أكثر مساواة. وقد عمّقت كلٌّ من الجزائر ومصر علاقاتهما مع الصين، مدفوعةً بغياب الشروط السياسية من بكين على القروض وصفقات الأسلحة. توفر هذه الترتيبات “المبادلاتية” ما تحتاجه هذه الدول الإقليمية غالبًا –الاستثمار في البنية التحتية، والتجارة، والتكنولوجيا العسكرية– بدون التزامٍ بإجراءِ إصلاحاتٍ سياسية أو اقتصادية صعبة في المقابل. وبينما قد تُنشئ هذه الاستراتيجية تبعيات طويلة الأمد، إلّا أنها تُوفّرُ فوائد ملموسة بدون تكاليف سيادية فورية.

هذا التحوُّل يُحركه تيارٌ شعبوي قوي في تونس والذي يتعزّزُ به في الوقت نفسه، مما يُوفر دعمًا محلّيًا لتأكيد الاستقلال عن المؤسّسات الدولية التي يراها العديد من التونسيين غير عادلة أو غير فعالة. تاريخيًا، شكّلت المشاعر المناهضة للاستعمار الشعبوية في شمال إفريقيا. ومع ذلك، فقد تضمنت الحركات القومية الأخيرة أيضًا مخاوف بشأن النفوذ الأجنبي، والهجرة، والسيادة الاقتصادية – وهي اتجاهاتٌ تُلاحَظ عالميًا، بما في ذلك في التيارات الغربية من الشعبوية. في العام 2023، شنّت تونس حملةً صارمةً على المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، واصفةً إياها بـ”ردٍّ على مشروعٍ إجراميٍّ مزعومٍ يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لتونس”. وتُعدّ الحمائية الاقتصادية المغربية مثالًا آخر على تحوّلٍ في التوجُّهات في المنطقة. وهذا يُشيرُ أيضًا إلى أنَّ التعاون المستقبلي مع دول شمال أفريقيا يُرجَّحُ نجاحه أكثر عندما يُؤطَّرُ في إطارِ منافع ملموسةٍ ومتبادلة، بدلًا من القِيَمِ العالمية المشتركة أو الأُطُرِ المؤسّسية.

فوائد النهج الجديد

في ضوء هذه التغييرات، تُفضّلُ دولُ شمال أفريقيا الآن الصفقات المحدودة ذات المزايا المحددة على الشراكات المفتوحة. وقد جعلت التجارب السابقة مع المساعدات المشروطة والاتفاقيات السياسية الشاملة، التي فشلت في تحقيق نتائج ملموسة، حكومات شمال أفريقيا أكثر براغماتية. فبدلًا من الالتزامات طويلة الأجل المرتبطة بالإصلاحات المطلوبة، تسعى هذه الحكومات الآن إلى اتفاقيات محددة موجّهة نحو النتائج – سواء في مجال الطاقة أو البنية التحتية أو التجارة.

إذا كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على استعدادٍ لتعديل أسلوب عملهما مع المنطقة، فسيظلُّ العديدُ من المجالات واعدًا للتعاون المستقبلي. تشترك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا في مصالح مشتركة في مجال الطاقة الموثوقة -سواءً شملت الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- بالإضافة إلى المعادن اللازمة لبطاريات السيارات الكهربائية وقدرات التصنيع. إنَّ هذه الاحتياجات المتداخلة توفّرُ أساسًا واضحًا للتعاون القائم على المشاريع.

تُمثل البنية التحتية العابرة للحدود داخل شمال أفريقيا وإليها فرصةً أخرى. فالمشاريع التي تربطُ المنطقة عبر ممرّات النقل أو شبكات الطاقة أو أنظمة إدارة المياه جذّابة. فهي تُسهّل الوصول والتنقل للجميع. هذه ليست سوى بعض الأمثلة على المصالح المشتركة العملية التي يمكن أن تُوفّرَ أساسًا متينًا للأنشطة المشتركة في السنوات المقبلة. مع تركيزِ الدول بشكلٍ أكبر على المنافع التبادلية، يُمكنها أيضًا أن تكون أكثر وضوحًا بشأن ما تحتاجه حقًا من بعضها البعض. قد يكون التعاون في هذه المجالات المحددة أكثر ديمومة عندما تتمكّنُ كلُّ دولةٍ من رؤيةِ المكاسب بوضوح.

- إنتصار فقير هي زميلة أولى ومديرة برنامج شمال أفريقيا والساحل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، وهي خبيرة في قضايا شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والموضوعات الإقليمية الرئيسة.